モバイルバッテリー火災の危険行動ワースト7

モバイルバッテリー火災が増えている理由

モバイルバッテリー火災の年間発生件数

結論から申し上げますと、モバイルバッテリーによる火災は年々増加傾向にあります。特にここ数年は、消防庁の統計でも1年間に100件を超える報告があり、過去5年間でおよそ2倍に増えています。

増加の背景としては、以下のような理由が挙げられます。

- スマートフォンやタブレットの普及で、モバイルバッテリーの使用が急増

- 安価な製品や安全基準を満たしていない輸入品の流通

- 長時間の充電や不適切な保管によるバッテリーの劣化

たとえば、旅行先や通勤時に便利だからと持ち歩く人が増え、結果として落下や衝撃で内部が傷つきやすくなります。さらに、PSEマークがない粗悪品を使うと内部部品が劣化しやすく、発火リスクが高まります。

まとめると、モバイルバッテリー火災の増加は「利用者の増加」と「品質の差」が大きな原因です。安全な使い方と製品選びがますます重要になってきています。

なぜモバイルバッテリーが燃えるのか

モバイルバッテリーが燃える主な理由は、内部のリチウムイオン電池が異常な状態になるからです。結論としては、「過熱」や「ショート(電気の通り道が異常になること)」が起きると発火します。

燃える仕組みには次のような原因があります。

- 過充電:長時間充電を続けることで温度が上昇

- 衝撃や変形:落とす、踏むなどで内部が傷つき、電気が異常に流れる

- 高温環境:炎天下の車内などで保管すると内部温度が急上昇

- 水濡れ:内部回路が壊れ、電気の流れが乱れる

例えば、夏場に車内へ放置すると温度が50℃を超えることもあります。この状態で充電を行うと、バッテリー内部で化学反応が暴走し、煙や火が出やすくなります。

結局のところ、モバイルバッテリー火災は「熱」と「衝撃」の二つが大きな引き金です。正しい環境で使うことが、火災防止のために欠かせません。

バイルバッテリー火災の危険行動ワースト1〜3

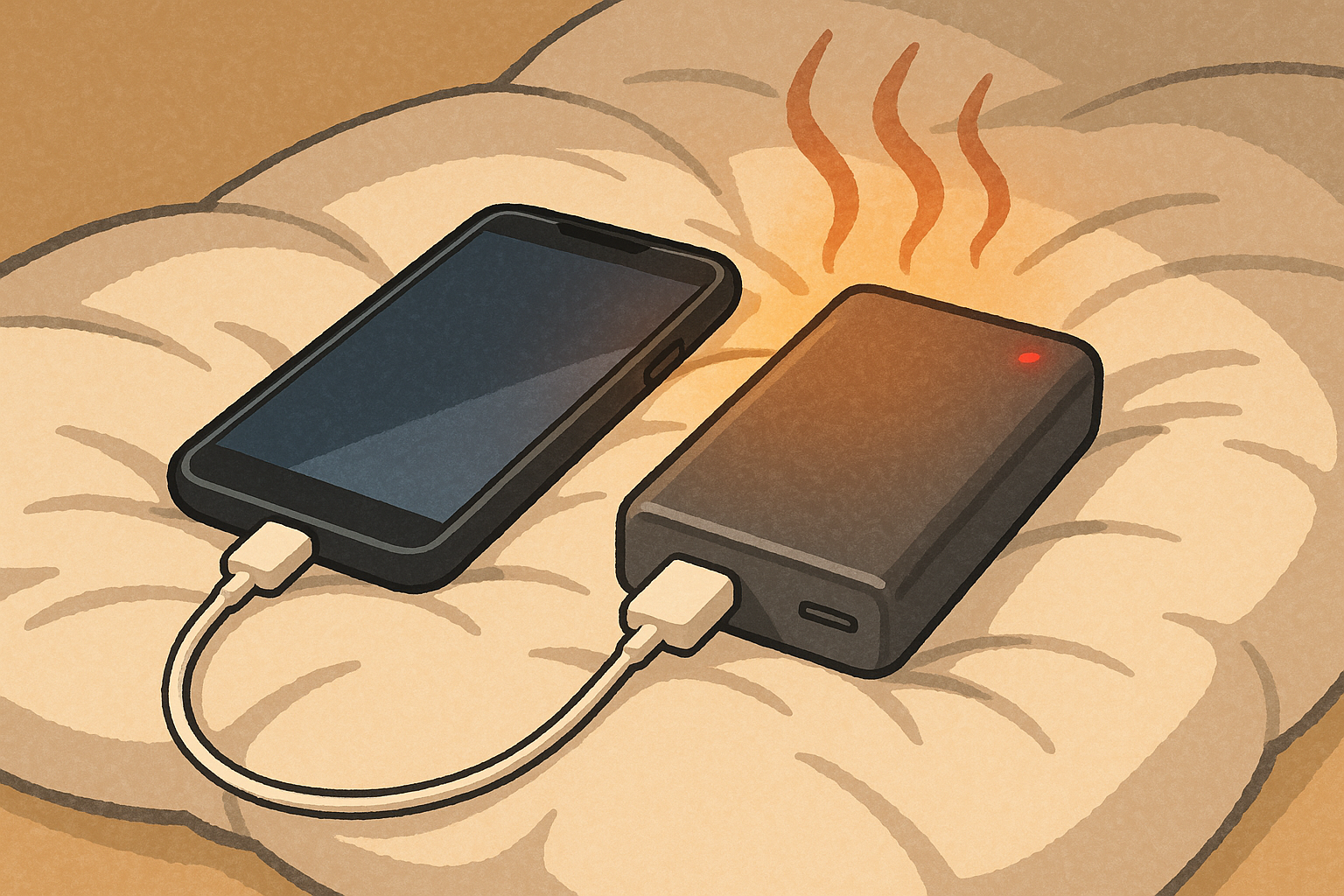

充電しながら布団やベッドで使用

結論として、モバイルバッテリーを充電しながら布団やベッドで使う行為は非常に危険です。理由は、熱がこもりやすく、過熱による火災が発生しやすくなるためです。

布や綿は空気を通しにくく、熱を逃がさない性質があります。そのため、次のようなリスクが高まります。

- バッテリーが高温になり、内部の化学反応が暴走する

- 熱がこもって周囲の布地に着火する可能性がある

- 寝ている間に異変に気付かず、火が広がる危険がある

例えば、冬場に毛布の中で充電しながらスマートフォンを操作していると、わずか30分ほどでモバイルバッテリーがかなり熱くなることがあります。これを放置すれば発煙や発火のきっかけとなります。

安全のためには、硬い机や床など熱がこもらない場所で充電を行うことが大切です。

100円ショップなどの粗悪品を使用

安価なモバイルバッテリーや無名メーカーの製品は、火災のリスクが高まります。結論として、品質が保証されていない粗悪品は内部の部品や安全装置が不十分な場合が多いからです。

粗悪品の危険な特徴として、以下が挙げられます。

- PSEマーク(安全認証)がない

- 過充電防止機能や温度管理機能が省かれている

- 安全テストを経ずに販売されている

例えば、100円ショップやフリマアプリで売られている格安バッテリーには、必要な安全回路が搭載されていないケースがあります。結果として、少しの過熱や衝撃でも内部が壊れ、発火しやすくなります。

結局のところ、価格だけで選ぶのではなく、安全基準を満たした製品を選ぶことが火災防止の基本です。

純正以外のケーブルや充電器を使用

モバイルバッテリーに純正以外のケーブルや充電器を使うと、火災の危険が増します。理由は、充電時の電気の流れや電圧が適正でなくなり、過熱やショートを引き起こす可能性があるためです。

危険性としては、次のような点が挙げられます。

- 規格が合わず、バッテリーに過剰な負担をかける

- 安全基準を満たさない製品では絶縁や耐熱性が不足

- 過電流により内部部品が劣化しやすくなる

例えば、安価な非純正ケーブルを使うと、充電はできても内部の温度が想定以上に上がり、バッテリーの寿命を縮めるだけでなく発火リスクも高まります。

結論として、モバイルバッテリーは必ずメーカー推奨のケーブルや充電器で使用することが、長く安全に使うためのポイントです。

モバイルバッテリー火災の危険行動ワースト4〜5

直射日光の下や車内に放置

結論として、モバイルバッテリーを炎天下や車内に置きっぱなしにすると、火災の危険が一気に高まります。理由は、内部温度が急激に上昇し、電池が異常反応を起こす可能性があるためです。

高温環境での危険ポイントは次の通りです。

- 真夏の車内は60℃を超えることがあり、バッテリーが膨張や破裂を起こす

- 高温下で充電すると、化学反応が制御不能になり発火する恐れがある

- プラスチック外装が変形して内部部品に負担がかかる

例えば、真夏にダッシュボード上へ放置したモバイルバッテリーは、数十分で触れないほど熱くなります。この状態で充電を行えば、火花や煙が発生する危険が非常に高まります。

まとめると、高温になる場所での放置は絶対に避け、日陰や涼しい室内で保管することが重要です。

水に濡れたまま使用や充電

モバイルバッテリーを水に濡れたまま使うと、火災や感電のリスクが大幅に上がります。結論として、水が内部に入り込むと電気の流れが乱れ、ショートが発生しやすくなるためです。

具体的な危険は以下の通りです。

- 水が内部回路に触れてショートし、火花や発煙が起こる

- 湿気でも金属部分が腐食し、発熱の原因になる

- 海水や飲み物の糖分は導電性が高く、さらに危険性が増す

例えば、雨の日にポケットに入れたまま使用し、気づかないうちに内部が濡れていたケースがあります。そのまま充電すると急に発熱し、手がやけどするほどの温度になることがあります。

結局のところ、水気を避け、防水仕様でない限り濡れた状態での使用は控えることが安全です。

モバイルバッテリー火災の危険行動ワースト6〜7

落としたり強くぶつけた後も使い続ける

結論として、落下や強い衝撃を受けたモバイルバッテリーをそのまま使うのは非常に危険です。理由は、内部の電池や部品が損傷し、発火や爆発の引き金になる可能性があるためです。

衝撃後の主なリスクは以下の通りです。

- 電池の内部で隔てている膜が破れ、ショートが発生する

- 外装が割れ、湿気やほこりが侵入して異常を起こす

- 内部部品の位置がずれて発熱が続く

例えば、高さ1メートルから落としただけでも、内部構造が破損することがあります。見た目に変化がなくても、内部で異常が進行しているケースは少なくありません。

安全のためには、衝撃を受けたバッテリーはすぐ使用をやめ、異常がないか確認することが必要です。

発熱や変形を無視して使い続ける

モバイルバッテリーが熱くなったり、膨らんだりしているのに使用を続けるのは極めて危険です。結論として、これは内部で異常反応が起きているサインであり、放置すると火災につながるためです。

危険な兆候の例は以下の通りです。

- 触れないほど熱い状態が続く

- 外装が膨らむ、ひびが入る

- 異臭や焦げ臭いにおいがする

例えば、発熱している状態でバッグに入れたまま放置した結果、発火して周囲の物まで燃えた事例もあります。

まとめると、発熱や変形はバッテリーからの「危険信号」です。少しでも異常を感じたら直ちに使用をやめ、安全な場所で保管し、専門業者に相談することが重要です。

モバイルバッテリー火災を防ぐ正しい使い方

安全認証(PSEマーク)を確認

結論として、モバイルバッテリーを購入する際は必ずPSEマークが付いた製品を選ぶべきです。理由は、このマークがあることで、日本の安全基準を満たしていることが確認できるためです。

PSEマーク付き製品のメリットは以下の通りです。

- 過充電や過放電を防ぐ回路が備わっている

- 過熱を検知して自動的に充電を止める機能がある

- 耐久性や発火防止に関する試験を通過している

例えば、見た目が同じでも、PSEマークのない安価な製品は内部部品が簡略化されており、少しの負担で発熱しやすくなります。

まとめると、購入前にラベルや外箱でPSEマークを確認することが、火災防止の第一歩です。

定期的に異常がないかチェック

結論として、モバイルバッテリーを長く安全に使うには、定期的な点検が欠かせません。理由は、内部劣化や外装の損傷は、目に見えない火災のリスクを高めるためです。

点検時のチェックポイントは次の通りです。

- 外装が割れていないか、膨らみがないか

- 使用時に異常な熱を感じないか

- 焦げたにおいや変色がないか

例えば、半年以上使っていると、内部で部品が劣化して熱がこもりやすくなります。こうした状態を早く発見できれば、事故を未然に防げます。

結局のところ、「おかしい」と感じたらすぐ使用を中止する習慣が、安全な利用につながります。

モバイルバッテリー火災が起きたときの対応

発煙時はすぐに使用をやめる

結論として、モバイルバッテリーから煙や火花が出たら、即座に使用をやめる必要があります。理由は、煙が出た時点で内部の化学反応が制御不能になっているため、放置すると発火や爆発の危険が高まるからです。

緊急時の行動手順は以下の通りです。

- 手で持っている場合はすぐに置く

- 電源ケーブルや接続機器を外す

- 可能であれば金属トレーや耐熱容器に移す

例えば、発煙後に無理に充電を止めようとしてケーブルを引き抜くと、火花でやけどをする危険があります。安全距離を保ち、落ち着いて対応することが大切です。

安全な場所に置いて消防に連絡

結論として、異常が続く場合は、燃えやすい物から離れた安全な場所に置き、すぐ消防へ通報すべきです。理由は、個人での消火が難しく、再び発火する恐れがあるためです。

対応のポイントは以下の通りです。

- 屋外など風通しが良い場所へ移動

- 木製家具やカーテンから離す

- 発火した場合は消火器(ABC粉末)で消す

例えば、自宅で発火した際、窓際に置いていたためカーテンに燃え移り、被害が拡大した事例もあります。消防への連絡は早ければ早いほど被害を減らせます。

結局のところ、火災時は「人命第一」で行動し、専門機関の判断を仰ぐことが最も安全です。

コメント